道を極めた人は同じ領域に辿り着く?dof齋藤さん『非クリエイターのためのクリエイティブ課題解決術』感想

お世話になっている dof 社長の齋藤太郎さん (以下、敬意を込めて『太郎さん』) から著書を献本いただいたので、読んで思ったことを書きます。アフィリエイトリンクはこちら↓↓↓

『クリエイター・コンプレックスがある文系人間』にとっての希望

僕は昔っから『ものづくりが出来る』人に対するコンプレックスがあります。

IT 系・シリコンバレー系に蔓延する『エンジニアこそ至高』な雰囲気に流され、何度もプログラミングにチャレンジしては初級で脱落したり。

落書きレベルで絵を描くのは好き (小学校の頃はマンガ家になりたかった) だけど所詮その程度...なのでアートとか美大とかに関連するマンガ作品はだいたい好き (ハチクロ、ブルーピリオド、左ききのエレン、重版出来、バクマン、Artiste、響とか)。憧れをこじらせている。同じ理由で音楽マンガもだいたい好きです。

(アートとかクリエイティブとかに限らずですが、僕は割と器用に 60 点を取るとこまでは出来ちゃう一方で、コツコツ努力を積み重ねて 80 点を 85 点にしよう、みたいなのが苦手なんだと思います...すぐ飽きて情熱が続かない...)

そんな僕にとって、太郎さんのこの本は救いでした。絶望の淵にいる僕にさす一筋の光。(いや、そんな絶望とかはしてない)

著書の中で、僕がこれまで『自分に足りない』と思っていたものはあくまで『表現のクリエイティブ』であり、ただし世の中には『ビジネスのクリエイティブ』も求められていて、大きな成果を上げるにはその両輪が必要だ、という風に言語化されています。

そして、自身もクリエイティブ・バックグラウンドではない太郎さん (SFC 卒で、電通でも営業職だった) が、独立後に『クリエイティブな』仕事をする上での思考プロセスが、具体例も交えながら詳細に書かれています。

この思考プロセスをトレースすることを意識しながら読むことで、自分もビジネス的な意味でクリエイティブな仕事が出来るような気がしてきます。うふふふ

道を極めた人は同じ領域に至る

こっちが本題です。この本を読みながら終始感じたのが「似たようなことを、全然領域が違う別の人も言ってたなぁ」ということです。

特に、僕の BtoB 営業の師匠である Well Direction 代表 向井さん (元 App Annie カントリーマネージャ) が営業トレーニング (#旬トレ) で話している内容との共通点が多いなぁと思って、いくつかメモしました。例えば、

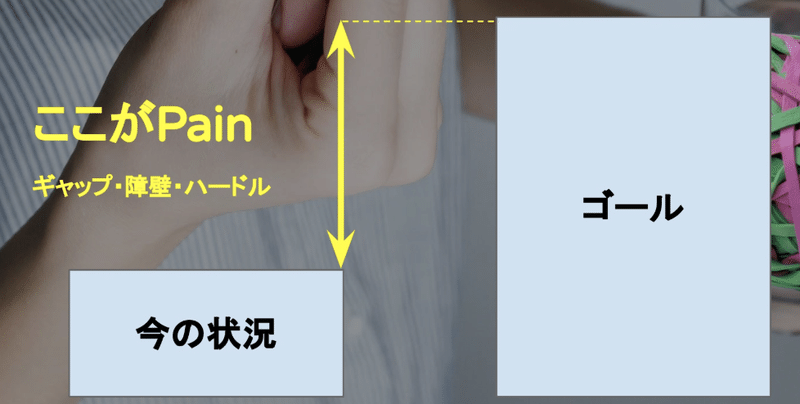

P.41 『あるべき姿・なりたい姿』と『現状』のギャップが課題

その距離を解決するのがビジネスの課題解決

P.56 『オリエンを疑う』の章で書かれていた、クライアント自身が課題を正しく認知・理解・言語化できていないことがある、という話

⇒ #旬トレ で必ず出てくる『お客さんのニーズ・ペイン・課題は何か』という話と僕の中で完全に一致

詳細はこちらの note を参照↓↓↓

P.223 『財務諸表は会社の通信簿』で書かれていた、IR 情報 (BS, PL) からクライアントのことを事前に調べるべし、という内容

向井さんの特別授業『初回訪問準備』で、公開情報のどこをどういう風に読むのか、を詳しく教えてもらっています。

詳細はこちらの note を参照↓↓↓

向井さん以外の、幅広い分野の方と共通しているメッセージも多く、やっぱ本質を突き詰めると同じ高みに至るのかなぁ...なんて思いながら読みました。

アドフラウドを売っている代理店の人に読んで欲しい

最後、P.268 『中長期の信頼関係を築く』に書かれていた、クライアントのためにならないからという理由で、自社の売上にはマイナスにもかかわらず「この媒体に出稿するのを止めましょう」という提案をしたというエピソード。

いまだにアドフラウド媒体をけっこうなボリュームで取り扱っている代理店さんと話をする機会が多くあるんですが、彼らも全然悪人ではないんですよ。ただ、組織の論理で、明日からそれらの媒体の取り扱いをゼロにするというわけにはいかないと。

自分自身もずっとサラリーマンなので、その言い分もわかります。

ただ、長くその仕事のやり方をしていると、クライアントからの長期的な信頼を得るのは難しいし、何より『本質的な仕事をする』という大事な (長期的に自身のキャリアに効いてくる) 姿勢が身につかないリスクがあります。

なのでどこかのタイミングで勇気を持って、お客さんのためにならないことは「止めよう」と提言する、必要とあれば組織の意思決定を変える働きかけをする、といった動きを起こしたほうが (自分にとっても) 良いと思います。

最後に土下座

先日開催された『ICCサミット FUKUOKA 2022』の直前にこの本が届いたんですよ。で、期間中に太郎さんと一緒に登壇するセッションがあったので、サインペンも家から持参して、スピーカー控室で意気揚々と

「サインください!」

と裏表紙を開いたら、そこには既に太郎さんからのサインが...😱

セッション直前なのに頭が真っ白になりました。そこからセッションが終わるまでのことは覚えていません。嘘です、めちゃくちゃ面白いセッションでした。

言い訳させてもらうと、その時まで読んでなかったわけでは無いんです!福岡の前に旅行してた長崎でも読んでました (読むの遅いので 2 週間かかりましたが)。最初に裏表紙の経歴、そのあと目次を読んだので、裏表紙を見ないまま読み進めていたんですぅぅぅ...

と言い訳しても仕方ない、結果が全て。気付きに溢れた素晴らしいコンテンツをまとめ・届けてくださったことと、わざわざサインまで書いていただいたことに対する感謝で、このエントリを締めさせていただきます。

この文章を読んで『非クリエイターのためのクリエイティブ課題解決術』を読んでみたくなった方は、こちらから↓↓↓

繰り返しになりますが上記アフィリエイトリンクですのでご理解ください🙇♂️

この記事が学びになったよという方は、少しでもサポートいただけると、今後も役に立つ記事を書くモチベーションになります。記事への「スキ」やSNSシェアも大歓迎です!応援してください!